SoundCloud

FISA SUPREMA

AERO DIGITAL INSTRUMENT

関連情報

関連製品

FISA SUPREMAの起源:長内端氏のレガシー

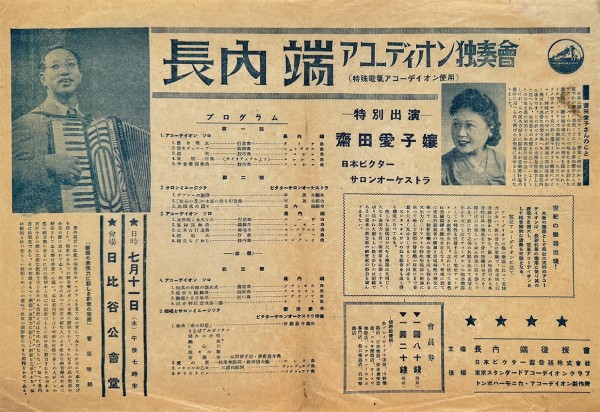

右から長内端、加藤孟、三枝文夫

コルグの共同創設者(旧・京王技術研究所)であり、昭和の時代に輝いた天才アコーディオン奏者、長内端(おさない・ただし/1910–1977)氏は、音楽界に忘れ難い足跡を残しました。彼のアコーディオンに対する揺るぎない情熱と探究心は、コルグ初のデジタル・アコーディオン、FISA SUPREMAに大きく貢献しました。彼のその情熱と先見性を受け継ぎ、FISA SUPREMAは生まれました。

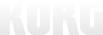

アコーディオン奏者としての長内端氏

東京帝国大学(現・東京大学)工学部卒業後、アコーディオン奏者としてのキャリアをスタート。エンジニアとしての知識と音楽の才能を兼ね備え、NHKの新人演奏家コンクールで注目を集め、その後「東京スタンダード・アコーディオンクラブ」を結成し人気を博します。そのユニークな経歴で他のミュージシャンとは一線を画し、技術力と創造性を兼ね備えた圧倒的な演奏で聴衆を魅了しました。

長内先生の思い出

三枝文夫

タイトルを長内先生としたのは、コルグの創業者加藤孟(つとむ)も社員も長内端(おさないただし)を先生と呼んでいたからです。

私は長内先生が戦前一世を風靡したアコーディオニストであったことは聞いていましたが、間近にいてもアコーディオンの話はほとんどせず、演奏を聴いたことは数えるほどしかありません。

先生はたまに会社に来ても、聞かれたことにボソッと一言答えるだけで、自ら話しかけることはありませんでした。しかしごく稀に話かけられた内容は今でもよく覚えています。

ある日唐突に「水力発電機のペルトン水車とフランシス水車ではどちらが良いだろうか」という変な質問をされました。先生は機械工学に詳しいけれど、私は電子専門で流体力学の知識がなくあいまいな返事しかできませんでした。

先生は何故知りたいのかはっきり言わなかったけれど、アコーディオンの蛇腹の空気の出入りを風車で検出し、電気に変換して音量を制御したいと思ったのに違いありません。

こんなこともありました。1973年弊社がモノフォニック・シンセサイザーminiKORG700を発売して間もない頃、やはり唐突にこの楽器の仕組みを詳しく聞かれました。特に鍵盤のスイッチと音源との接続部分に関心があったようです。先生は電子回路は専門外ですが、ブロックダイヤグラムを前に説明すると、完璧にその動作の本質を理解できたのです。私は「先生は電子アコーディオンを作りたいのだな」と直感しました。

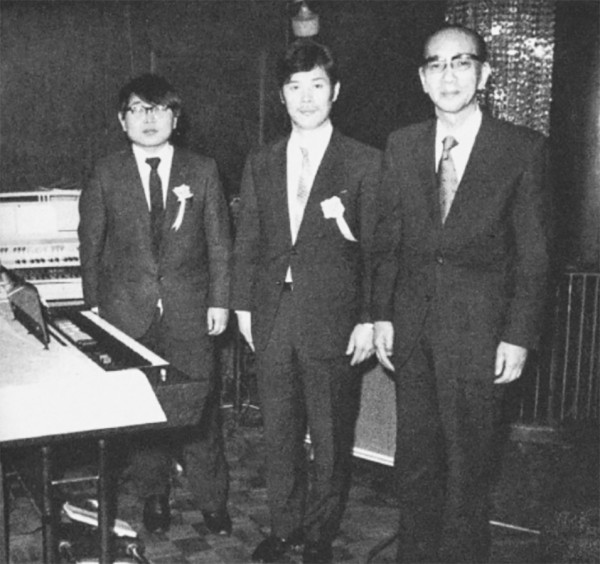

(図1)実験コンサートで使用した60台の miniKORG700 の片割れ(鍵盤は取り外してある)

しばらくして、自分で描いた結線図を示しながら、こうすれば動作するだろうかと質問されました。通常の鍵盤楽器としては制約が多いですが、アコーディオンの鍵盤用としてなら使える実に巧妙なポリフォニックのキー・アサイン方式でした。

現代のキー・アサイン方式とは異なりますが、同時発音数 7 ヴォイスのポリフォニック・シンセサイザーとも言えるものです。多くのシンセサイザーメーカーがポリフォニック化を検討していた頃でした。

この2つの質問の意味が明るみに出たのはそれから1年後です。先生は誰にも言わず自宅でminiKORG700を何台も繋げて、コツコツとひとりでシンセサイザー・アコーディオンを作っていたのです。

(図2) 実験コンサート(1975年)

このことが明るみになると、ではこれを完成させてお披露目しようということになりました。そして1975年10月、科学技術館で開かれた楽器フェアで60台ものminiKORG700の音源部をステージに壁のように積み重ね、それをトンボ楽器製作所の電子アコーディオンAccordixにつなぎ、一人オーケストラという壮大な実験コンサートとなったのです。

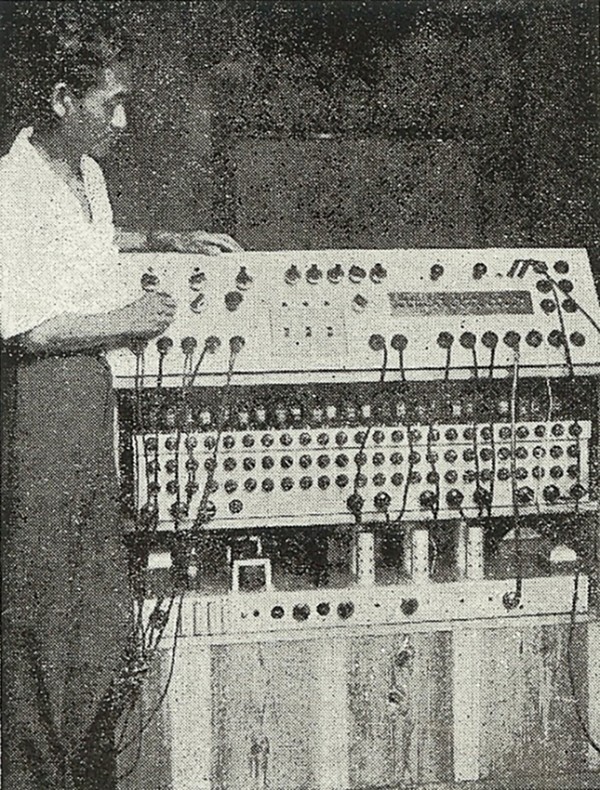

(図4) 特殊電気アコーディオンの音源部と製作者茨木氏 (1940年)

いろいろ調べていくと、戦前若き異才のアコーディオニストとして注目を浴びた先生は、当時の無線機器のメーカー、三田無線研究所の茨木悟氏に電気アコーディオンの製作を頼み込んだのです。

特殊電気アコーディオンとありますが、音源として数10本もの真空管を搭載したハイブリッド型の電子アコーディオンだったようです。

まるでモジュラー・シンセサイザーのような外観です。詳細に調べると24個の発振器とエンベロープ・ジェネレーターもあります。アタック・タイムやサステイン・タイムをそれぞれ3段階に切り替えるつまみもあり、外観だけでなく中身もシンセサイザーのようです。1940年といえばあのハモンドオルガンの誕生から僅か5年後のことでした。

先生はこのことを誰にも話しませんでした。

先生はそういう方でした。

先生が永眠されて半世紀。 先生とそれまで先生を支えてきた創業者加藤孟は、今高い空の上から下界での今回のアコーディオンの発表を知り、どのようなコメントをされるだろうか。

(図2) ミュージック・トレード1975年11月号

(図4) MJ無線と実験 1940年10月号