SoundCloud

TRITON / TRITON Extreme for Mac/Win

MUSIC WORKSTATION

サポート

関連情報

The TRITON Story

TRITONはどのように生まれ、いかにして名機なり得たのか。その歴史を、当時のエンジニアのコメントを交えながら短く振り返ります。

すべてはこの一台から

そんなTRINITYシリーズでしたが、音質の良さ・機能の豊富さと引き換えに、その価格は決してリーズナブルとは言えませんでした。そこで、値段を抑えつつもTRINITY後継モデルとして遜色のないものを届けるべく開発されたのが、初代 TRITON でした。

さらに、サンプリング・モードの新開発はTRITONにとって大きなポイントでした。これが結果として、フレーズ・サンプリングなどを多用したダンス・ミュージックにも対応することができた重要な要素なのは間違いありません。このサンプリング・モードは後のOSバージョン・アップで、サンプリングした音のアタックを検出して個々のサンプルに切り分ける「タイム・スライス機能」や、ピッチを変えずに長さだけを自在に変更できる「タイム・ストレッチ機能」といった先進機能も採り入れられ、より柔軟な音楽制作ができるように進化していきました。

また、従来の分散和音のみというアルペジエーターから進化し、様々なフレーズを簡単に演奏できるポリフォニック・アルペジエーターをデュアルで搭載し、プレイヤーの演奏技術とはまた一味違った視点でのフレーズ構築が可能になったことも特筆すべき点です。なかでも、アルペジエーターでドラム・パターンを鳴らすための専用ドラム・モードを新開発したことで、リズム・セクションの演奏性が一気に向上。制作はもちろん、アルペジエーターによる演奏をバックにソロを取るなどのパフォーマンスにも大きく役立ちました。こうした機能は他社も含めてミュージック・ワークステーションの定番となり、その原点がTRITONだったと言えるでしょう。

またこのドラム・アルペジエーターの搭載に呼応して、内蔵のドラム音源サンプルも大幅に強化。トレンドを捉えた新しいドラム・キットを多数追加しました。また当時の主流になりつつあったクラブ・ミュージックに向けてベース、シンセ、ストリングスなどのサンプルも刷新されています。

-

musikmesseでの初披露イベントの様子 (Adam Wakeman & Steve McNally)

-

TRITONの開発の中心メンバーたち

そんなTRITONのサウンドは、TRINITY特有の高音域まできれいに伸びる高品位サウンドとは一線を画し、中低域から低域にかけてふくよかな太いサウンドを身上としていました。これには、採用したD/Aコンバータの特性も貢献していた部分もありますが、その太いサウンドがヒップホップやR&B系アーティストの心をつかみ、ひいてはジャンルを超えたあらゆるミュージシャンからの熱い支持へとつながっていきます。どのアーティストのCDでもTRITONサウンドが耳にでき、どのライブ会場へ行ってもキーボード・ブースにはTRITONがセッティングされている…そんな状況が生まれていきました。

コラム「 TRITONサウンドを作る 」

TimbalandやThe Neptunes、Swizz Beats、Massive Attack、Moby、Orbital、宇多田ヒカルなど広範な音楽ジャンルに浸透していったTRITONサウンド。そのプリロード・サウンドはどのように作られたのでしょうか。

ー「TRINITYで採用していた音源チップは高音質志向のハイエンド・モデル向けのものでしたが、TRITONで使用したチップはより汎用性を重視したもので、音源としてのスペック部分に大きな違いがありました。パラメーター数もかなり違います。そうした中で色々な音色を幅広く出せるようにしなければならず、音色の源になるPCMデータを少しずつ節約したりして種類をなるべく多くするようにしました。またこれらの工夫が結果的にTRINITYとは異なる太いサウンドの一因にもなっていると思います。PCMはTRINITYから移植したものもありましたが、新規にサンプリングしたものも数多く入れました。」

ー「デモソングをチェックしてもらっていた当時の品保部門の課長から、『この出音はすごい、特にローの質感がすごい。これは絶対に売れる』と太鼓判を押してもらったことが印象に残っています。その辺りの音の特徴をアーティスト/プロデューサーの方々も感じ取ってくれたのではないでしょうか。」

今回のKORG Collection TRITONの開発者からは、

ー「開発中に音色をチェックしていると、クラブ系音色ならこう、映画音楽っぽいオーケストラ・サウンドならばこう、と音色それぞれに何らかのフレーズを思わず”弾かされてしまう"。だからいつまで経っても音色チェックが進まない(笑)。そういうふうに自然とイメージを喚起してくれる音色が詰まっているのもTRITONの魅力だと改めて思いました。」

KORG USA旧サイトにはTRITONを愛用したプロデューサーやキーボーディスト達の当時のインタビューが数多く残っています(英語)。

- Tommy Coster Jr | Korg - Artist Details (“The Real Slim Shady” Eminem)

- Dallas Austin and Narada Michael Walden | Korg - Artist Details (TLC etc.)

- Beyoncé Knowles of Destiny's Child | Korg - Artist Details

- Pharrell Williams (The Neptunes / N.E.R.D.) and Adam Blackstone | Korg - Artist Details

- Jae Deal with Mario | Korg - Artist Details

また以前インタビューを掲載したJQ(Nulbarich)氏も語っているように、「あのプロデューサーが使っているから、自分もTRITONを使う」…そんな若いミュージシャンも当時数多くいたはずです。

- JQ(Nulbarich)「minilogue xd & TRITON」インタビュー Powered by CINRA.NET | KORG (Japan)

コラム「 世界中の知恵を結集する 」

TRITONに限らず、コルグ製品の多くは日本だけでなく、世界中のプロダクト・スペシャリストの積極的な協力によって開発しています。

ー「今ならネットでリアルタイムに話ができたり音を聴かせ合ったりするのも簡単にできる世の中ですが、TRITONを開発していた当時はEメールこそあったものの、やはりface to faceでの熱のこもったディスカッションは難しい。そこで、世界中のコルグのプロダクト・スペシャリストに一度に集まってもらい、TRITONのコンセプトとスペックをまとめるために一週間缶詰めになって連日ミーティングを行いました。当時のニーズをできるだけ取り込もうという試みです。結果的に、幅広いミュージシャンに長く使い続けてもらえる製品になったのにはこのミーティングが大きかったと思います。」

コラム「 TRITONを名付ける 」

TRITONという製品名は、当時の企画者によるものです。

ー「TRINITYよりも価格を抑えたモデルとは言え、やはりその向こうを張るくらいの製品にしたかったという思いもあったので、製品名はやはり"TRI"から始まる単語をいつも探していました。"TRI"で始まらない単語や造語も含めて、色々な切り口で考えた名称案は200個くらい。そうこうしている間に、フッと"TRITON"という案を思い出して。言葉のリズムがシンプルで言いやすく、「ン」で終わる言葉ですからリズムのキレも良い。そうやってTRITONを最終案としました。」

ー「発売当初、61鍵モデルは「TRITON」、76鍵モデルは「TRITON Pro」、88鍵モデルは「TRITON ProX」という名称でしたが、後から後継機やバリエーション・モデルが発売されるにしたがって、初代TRITONは差別化のために「TRITON Classic」と呼ばれたりもしました。これは公式に意図した名称ではないですが、そう呼ばれるようになったのはむしろ嬉しかったです。定番機種として定着したことの証ですからね。」

進化と分化の時代

61/76/88鍵モデルの3ラインナップでスタートしたTRITONシリーズですが、機能進化やバリエーション・モデルといった市場からの要望に応え、様々なモデルが登場しました。

まずは2000年に発表されたのが「

TRITON-Rack 」です。初代TRITONの強力な音源部とサンプラー機能を2Uラックに収め、初代TRITONでは2枚まで搭載可能だったオプションPCMボードの「EXB-PCM」シリーズを最大8枚まで装着でき、本体にメモリーできる音色数も2,057プログラム、1,664コンビネーションと大幅に増加しました。

またその他の拡張機能についても、ADAT出力端子を装備できる「EXB-DI」や、MOSS音源を追加できる「EXB-MOSS」、SCSI端子を追加できる「EXB-SCSI」といった初代TRITONからのラインナップに加え、当時最新のデジタル・ネットワーク"mLAN"に対応できるmLANインターフェイス・ボードの「EXB-mLAN」もオプションで搭載可能でした。

コラム「 TRITONサウンドを拡張する 」

TRITONシリーズやKARMAなどのミュージック・ワークステーションでオプションとして使用できたPCM拡張ボードの「EXB-PCM」シリーズはテーマ別に8種類のタイトルがありました。

ー「オプションとはいえ当時としてはそれなりの容量でしたから、シンセ新製品1機種分に匹敵するくらいのパワーをかけて作っていましたね。自分の欲しいサウンドのテーマに沿って追加できるので、その拡張性は大きな魅力になったと思います。」

続いて2001年に登場したのが、TRITONの音源システムをほぼそのままに、プライスをグッと抑えた「

TRITON Le 」です。初代TRITONと同じPCM、エフェクト(インサート・エフェクトは1系統のみ)、16トラック200,000ノートのシーケンサー、デュアル・アルペジエーター、RPPR機能は初代TRITONと同じです。内蔵プリロード音色はダンス系サウンドを中心とした新規プログラムを多数内蔵し、音色面でのアップデートが図られていました。

また、ユーザー・サンプリングができるオプション・ボード「EXB-SMPL」を搭載すれば初代TRITON Ver.2と同等のサンプリングができるなど、ローコスト・モデルながらも高いポテンシャルがありました。操作系には「TRITON-Rack」で新開発したコンパクトなディスプレイでも分かりやすくスピーディに操作ができるF(ファンクション)キー方式を採用していました。

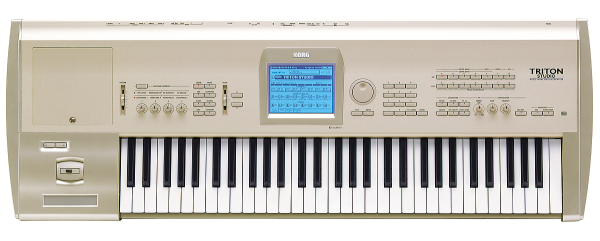

次に登場したのは2002年発表の進化モデルである「

TRITON STUDIO 」です。初代TRITONのPCMに加えて、大容量のステレオ・ピアノ・サウンドを追加した音源部は、初代TRITONの約2倍の最大120ボイス(60+60ボイス:シングル・モード時)に進化しました。また拡張PCMボードの「EXB-PCM」は最大7枚まで搭載でき、しかもフロントパネルからボードをインストールできるというユーザーに優しい設計に。またオプションのCD-R/RWドライブを搭載でき、オーディオCDの作成やリッピングのほか、サンプリング機能をより多彩に使えるようになりました。さらに本体にハードディスクを内蔵し、本体シーケンサーでの演奏をオーディオ・ファイル(WAV)に落し込むことも可能に。ワークステーション・キーボードが「スタジオ」化していく機能進化モデルでした。

また、デザイン面では初代TRITONのシルバーに対してシャンパンゴールドを採用し、流麗な曲線を描くデザインが高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しました。

コラム「 TRITONをデザインする 」

TRINITY直系のシルバー・ボディは、当時のシンセとしては非常に珍しいカラーリングで、そのデザインも大きなインパクトを与えました。

ー「TRITONの時にデザイナーにオーダーしたのは、『オーソドックスな中に時折見え隠れする異彩さ』を感じさせて欲しいということ。その結果、一見シンプルで無骨に見えるにも関わらず決して忘れられない、新しいデザインが生まれました。次のTRITON STUDIOではそうした注文をせず、自由に描いてもらいましたが、TRITONらしさを損なわない一方で確実に進化を感じさせるようなデザインになりましたね。」

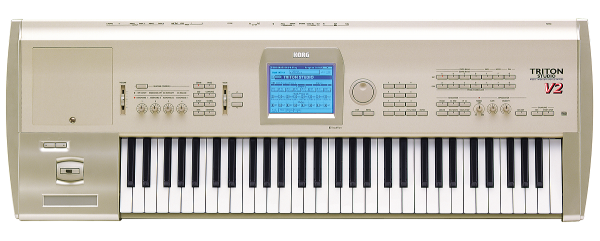

翌2003年には「

TRITON STUDIO V2 」が発表となりました。初代TRITONから飛躍的に機能を充実させたTRITON STUDIOに、内蔵HDDを使ったオーディオ・トラック機能を追加し、まさに「スタジオ」化したワークステーションに進化しました。トラック数は2トラックでしたが、トラックのバウンス(ピンポン)ができたり、トラックごとに内蔵エフェクトに信号をルーティングできるなど、内蔵シーケンサーのトラックと同等に扱える柔軟性の高いシステムでした。先行バージョンで搭載されていたIn-Track Sampling機能との連携もでき、より多彩な音楽制作環境を実現できるモデルとなりました。

その他にも、一時的な音色調整が簡単に行えるトーン・アジャスト機能や、プログラム/コンビネーション・モードから一気にソング・ライティングができるオート・ソング・セットアップ機能のほか、サンプルCDからのロードや、オーディオCDからのリッピング、本体でサンプリングしたWAVファイルのエディット機能やタップ・テンポ・コントロールなど、音楽制作をする上でかゆいところに手が届く細かな機能追加や向上が盛り込まれていました。

シリーズ最強モデルの登場

また何と言っても目が引くのが、真空管の搭載です。ワークステーション系キーボードとしては初の試みでした。この真空管と一連の回路はValve Forceと呼ばれ、真空管ならではのパワフルでアナログライクなサウンドを引き出すことが可能に。他のフル・デジタル機では成し得ない豊かなサウンド作りに大きく役立ちました。

音源部としてはTRITON STUDIOと同様の最大120(60+60)ボイス仕様で、エフェクト等の構成も同様でした。また、TRITON STUDIOで好評だった、内蔵シーケンサーとサンプリング機能の連携で柔軟な音楽制作を可能にしたOpen Sampling Systemをはじめ、デュアル・ポリフォニック・アルペジエーターは内蔵プリロード・データ数を大幅に増加させ、より使いやすいものへ進化しました。また、USBタイプA、Bコネクターを標準装備し、各種ストレージ・デバイスとの接続が容易になりました。本体データのバックアップやシェアされたデータのロード等に便利なコンパクト・フラッシュ、マイクロ・ドライブ対応カード・スロットも装備し、当時急速に発展していたストレージ・メディアにも対応していました。

また「TRITON Extreme」と言えば、やはり『けいおん!』の存在も欠かせません。作中のバンド「放課後ティータイム」でキーボードの琴吹紬が弾いていたのが、TRITON Extremeの76鍵モデルです。その影響か、後継機種となる「M3」登場後もTRITON Extremeの中古が人気に。TRITON Extreme、ひいてはTRITONシリーズがコルグの代表的モデルであるということを改めて表した象徴のような出来事と言えるかもしれません。

コラム「 TRITONを進化させる 」

TRITONやTRITON STUDIOとはルックス上の雰囲気をガラっと変えたTRITON Extreme。その狙いとは。

ー「開発にあたっては、とにかく最良のものを作ろうということで、オプション・ボードを取り込んだり、USB対応やストレージ関係をアップデートして今まで以上に使いやすいものにしていきました。TRITON STUDIOくらいの時期まではメディアといえばフロッピーとSCSIでしたが、段々とコンパクト・フラッシュやスマート・メディア、SDカードなど、ストレージ・メディアのトレンドが変化していた時代でしたから、そういった面のアップデートは必須でしたね。」

コラム「 真空管を装備させる 」

ー「TRITON Extremeよりも前にELECTRIBE・MX/SXがあり、そこで真空管を使っていて好評だったので、TRITON Extremeでも導入しました。ELECTRIBE・MX/SXでは真空管を2本使ってステレオ動作にしていましたが、後に1本でもステレオ動作が可能だということが分かって。また、真空管回路をバイパスするスイッチ機能も付けました。音色によって使い分けられる楽しみが出たのではないかと思います。」

おわりに

初代TRITONの誕生以後、ラック・バージョン、シンプル版、機能進化モデルと発展し、最終的にはシリーズ最強モデルとシンプル版の進化モデルというようにシリーズとして大きく発展したのがTRITONシリーズでした。90年代末からゼロ年代にかけて、テクノロジーの進化はもとより、音楽シーンも多種多様に発展を遂げました。技術的な流れとともに、音楽の移り変わりにも柔軟に対応して多くの製品をリリースし、シーンのどこを見てもTRITONシリーズのいずれかが顔を覗かせている、そんな状況を作り出せたのもTRITONシリーズならではと言えるでしょうし、ワークステーション・キーボードのデファクト・スタンダードとなったのがTRITONシリーズと言えるでしょう。その後、M3やOASYS、現在のフラッグシップ・モデルKRONOSやKROMEへとコルグのワークステーション製品は大きく発展を遂げていきます。

その礎を築いた初代TRITONが今、ソフトウェア・インストゥルメントとして復活しました。20年の時を超えて、あなたのコンピュータ上でTRITONサウンドが蘇ります。初代TRITONからご存じの方も、リアルタイム世代ではない方も、現代のソフトウェア・インストゥルメントの超高品位、超大容量サウンドとはひと味違う、独特のTRITONサウンドを心ゆくまで存分にお楽しみいただき、そしてまた新たな音楽が生み出されることを心から楽しみにしております。