2018.07.01

Herbert Grönemeyer

Wir haben ihn getroffen.

Den Versuch zu unternehmen, Herbert Grönemeyer in all seinen Facetten in einem journalistischen Beitrag für ein freundliches Printmagazin zu fassen, gleicht dem vergeblichen Gebaren, die weltweite Faszination für Fußball zu erklären. Oder den Menschen. Oder gleich die ganze Welt. Recherche zu Herbert Grönemeyer hört nie auf und wird nie langweilig. Obwohl er angesichts seiner Reputation seit vier Jahrzehnten im Mittelpunkt gesellschaftlichen Interesses hierzulande steht, ist er für die Öffentlichkeit vor allem über seine Kunst greifbar, weniger über eben jene Printpamphlete, deren primäres Ziel die Verletzung privater Sphären ist.

Herbert Grönemeyer ist mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern der erfolgreichste deutsche Solokünstler aller Zeiten. Er ist ein begabter Pianist, herausragender Liedermacher, Schauspielerikone von Gottes Gnaden, unerschrockener Kämpfer für Gerechtigkeit (sic!). Er ist ein verrückter Fußballfan. Ein Neugieriger. Einer, der das Leben liebt und Respekt lebt. Immer. Wären wir gezwungen, diesen liebenswerten Menschen in zwei deutschen Worten zu beschreiben, käme „leidenschaftlicher Herzensmensch" sicher in die engere Auswahl. Leidenschaft für das Leben, das eigene Tun und die angesteuerten Zielgruppen könnte der vielzitierte und vielgesuchte rote Faden über die vergangenen Dekaden sein, seit wir diesen Jungen des Ruhrgebiets auf unserem künstlerischen Radar haben in deutschen Landen. Diese direkte, unverblümte, schnörkellose Art, dieses Lachen, dieser bisweilen sehr feinsinnige, meistens aber auch trockene Humor, all diese gerne wie häufig „tief im Westen“ verorteten Eigenschaften hat er sich erhalten, seiner DNA angeklebt sozusagen, über die Jahre und die Stationen seines Lebens.

Wir sind geladen an einen musikhistorischen Ort: Herbert Grönemeyers künstlerische Heimat in Berlin ist das Gebäude der sagenumwobenen Hansa-Studios II, Tatort Mitte, unweit des Potsdamer Platzes. David Bowie fabrizierte 1977 an diesem Ort seine Berlin-Trilogie ("Low", “Heroes” sowie „Lodger“), den Ruhm der Lokation mehrten Produktionen von Iggy Pop, der dort zusammen mit Bowie produzierte, Depeche Mode, Marillion, Falco, Nick Cave, auch U2 („Achtung Baby“), um mal die Musikanten von Weltruhm zu benennen. Im Raum unseres Aufeinandertreffens entstand einst David Bowies größter Song, das, wie man munkelt, vom Anblick der Berliner Mauer inspirierte “Heroes”. Beeindruckend, auch weil sich dieser Ort mit seiner schlichten Schönheit tatsächlich sehr kreativ anfühlt.

Mit einem dezenten Geräusch fällt die Tür ins Schloss, es folgt ein schmissiges „Guten Morgen“ und das Team ist mit warmen Worten und ebensolchem Herzen begrüßt. Da ist sie also, live und in Farbe, diese unverkennbare Stimme, die uns „Männer“ geschenkt hat, „Mensch“, „Bochum“ und all die anderen tanzbaren, empathischen, bewegenden, in vielerlei Hinsicht anregenden, mitunter eigenwilligen, immer besonderen, niemals vorhersehbaren Songs.

Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: uns steht ein spannendes Gespräch ins Haus, in dessen länger als geplanten Verlauf wir viele Themen beackern, die technischen Vorlieben von Herbert Grönemeyer und seine KORG-Zuneigung ebenso zur Sprache kommen wie musikalische Trends, soziales Engagement, Heimat wie, ja, selbstverständlich auch die Currywurst. Wir werden am Ende unseres Aufeinandertreffens begeistert sein von seiner Offenheit, seiner Freundlichkeit, seinem Humor und seiner Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Dass wir uns duzen sollen, passt da nur ins Bild, sein Bild von dieser Welt und seinen Menschen.

Herbert, wann in Deinem Leben hast Du eine Ahnung entwickelt, dass Musik eine tragende Rolle spielen könnte? Was ist da passiert?

Oh, das war sicherlich schon recht früh. Ich habe im Alter von vier Jahren angefangen zu singen und mit Sechs eine Ukulele bekommen, mit der ich alle in meiner Umgebung zur Weißglut gebracht habe, einfach, weil ich sie immer dabei hatte. Als ich Acht war gab es dann eine Wandergitarre, weil meine beiden Onkel bei den Pfadfindern waren. Gleichzeitig bekam ich Klavierunterricht, habe aber auch immer weiter gesungen. Mit 13 hatte ich dann meine erste Band. Wir waren zu Dritt, es gab Schlagzeug, Bass und ich war der Pianist. Wir haben gecovert, Doors, Cream, alles, was damals angesagt war.

Dass ich aber überhaupt Musik machte, hat sehr viel damit zu tun, dass ich schon immer sehr viel Energie hatte und die irgendwie loswerden musste. Schon bei der Ukulele war das der Fall. Es gibt Aufnahmen von mir, da war ich Vier und habe gesungen. Ich habe eigentlich immer gesungen, singe auch heute noch viel für mich, zu Hause, sitze am Klavier und singe.

Musik war also immer auch für mich wichtig, um Druck abzulassen. In der Pubertät konnte ich teilweise komplette Platten nachspielen, Leonard Cohen beispielsweise. Auch Dylan, wegen ihm hatte ich sogar so eine hochgeschraubte Mundharmonika und ich war auch ein ganz ordentlicher Picker. Ich habe zwei wirklich sehr gute Gitarristen in der Band, die kommen immer mal wieder zu mir, wenn ich spiele und schauen sich an, was ich da eigentlich so mache.

Als Sänger war ich immer in irgendwelchen Bands aktiv, von Jugendheimen oder –clubs bis hin zu zehnköpfigen Rockjazz-Combos, als Sänger, aber auch am Klavier oder als Gitarrist, das gehörte zu meinem Leben dazu.

Als ich nach dem Abitur mit 19 hier nach Berlin kam, um Theater zu spielen, gab es die Möglichkeit, in verschiedenen Clubs zu spielen. Für 60 Mark und frei Trinken musste man eine halbe Stunde Musik machen. Ich erinnere mich an drei, vier Läden, in denen ich dann nacheinander gespielt habe.

Meine erste Studioproduktion war eine Platte für ein Bochumer Autorenduo. Man kannte mich dort und sie haben gefragt, ob ich deren Sachen singen könne. Wir waren dann im Studio und ich habe das komplette Album an einem Tag eingesungen; es ist grauenvoll geworden (lacht). Heute wär das vielleicht schon wieder cool, aber wir haben das irgendwann vom Markt genommen, weil es tatsächlich relativ furchtbar war.

Ich habe später erst angefangen, eigene Songs zu schreiben. Das war tatsächlich ein sehr langsamer Prozess. Ich bin auch nie davon ausgegangen, dass ich Erfolg haben könnte. Ich habe Musik gemacht wie ich Fußball gespielt habe, es war immer ein elementarer Teil meines Lebens, wie Duschen oder Atmen. Dass es derart erfolgreich werden würde, ist klasse, aber auch ohne Erfolg würde ich nach wie vor Musik machen.

Musik ist das größte Geschenk, das man bekommt oder auch einem Kind machen kann; auch ein Instrument wirklich zu mögen, es zu beherrschen. Es tut so gut, sich über die Musik auszudrücken, auch wenn es ganz simple Gitarrenstücke mit drei, vier Akkorden sind. Es tut der Seele gut.

Du hast eben bereits ein paar Künstlernamen genannt. Wer waren Deine wichtigsten musikalischen Peers?

Jim Morrison fand ich klasse und damit dann natürlich auch die Doors. Meinen ersten Bandauftritt hatte ich bei einer Karnevalsveranstaltung und wir spielten halt Cream, Doors, all die Sachen von damals. In dieser Band gab es übrigens einen grandiosen Gitarristen, Johannes Vogt, der konnte diesen ganzen John McLaughlin- Kram spielen, der war damals schon sehr gut und ist bis heute ein großartiger Flamenco-Gitarrist. Wir spielten also, das Publikum dort aber wollte „Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt“, Karnevalslieder eben, hören. Kannten wir alles nicht, und schon waren wir gefeuert; das werde ich nie vergessen.

Randy Newman würde ich als meinen größten Einfluss bezeichnen. Den habe ich mal bei einem Konzert in Worms getroffen und war ganz schüchtern, wie ein kleiner Junge. Es gibt wenige Künstler, die ich wirklich bewundere, Randy Newman ist sicherlich einer davon. Damals war es eher nicht so viel Rolling Stones oder Beatles, auch kein Krautrock oder Neue Deutsche Welle, obwohl ich in den Achtzigern schon stark von der deutschen Musik beeinflusst wurde, weil ich in diese Szene eben auch eingestiegen bin.

Ein bisschen Punk, auch Künstler wie Prince, ja. Später kam dann TripHop dazu, ich bin riesiger Fan von Massive Attack. Die beste Platte aus der Phase der Siebziger und Achtziger ist für mich aber „Songs in the Key of Life“ von Stevie Wonder, das ist für mich schon ein ultimatives Album, weil einfach alles enthalten ist, was ich an Musik liebe: Sie ist druckvoll, sie ist schnell, sie ist lebendig, sie ist tanzbar. Ich habe diese Platte lustigerweise vor ein paar Tagen gerade noch mal gehört und sie begeistert mich immer noch.

Welchen Platz bekommt Muße in Deinem künstlerischen Leben; wie funktioniert der Schaffensprozess? Gibt es den berühmten Flow beim Songwriting?

Musik kommt tatsächlich zu mir, Musik passiert mir. Ich sitze am Klavier und mache Musik für mich, singe meine Bananentexte dazu und plötzlich gibt es da eine Sequenz, die mir gut gefällt und an der ich dann hunderte Male rumprobiere, sing diese eine kleine Ecke immer wieder und versuche, die Idee auszubauen. Das funktioniert dann oder eben auch nicht. Dieser Prozess wiederholt sich quasi immer wieder aufs Neue.

Das heißt, es kommt immer zuerst die Musik und dann der Text?

Ja, immer. Das führt manchmal zu wirklich skurrilen Situationen wie bei „Mensch“ mit dem Song „(Demo) Letzter Tag.“ zum Beispiel. „Mensch“ war schon beim Radio, aber die Platte noch nicht gemastert. Am Abend vor dem finalen Abgabetermin habe ich die Nummer geschrieben, am Morgen des geplanten Masterings eingesungen und nachmittags ging das Ding dann raus. Ich brauche Druck, sonst würde ich niemals einen Text schreiben. Wenn ich aber schreibe, dann sorgfältig, weil ich tatsächlich viel zu viel Angst habe, dass der Text mir die Musik kaputt macht.

Ich hatte da gerade eben ein witziges Erlebnis in New York mit Anohni (Antony and the Johnsons). Ihr habe ich das neue Material vorgespielt und meine Bananentexte dazu gesungen und sie sagte nur: „Das ist so schön, das kannst Du so veröffentlichen. Da brauchst Du keine richtigen Texte dafür.“ Und es stimmt, die Songs sind so sehr schön.

Der Ablauf ist aber immer gleich und mein Bassist kennt tatsächlich auch noch alle Songs in ihrer Urform mit dem seltsamen Text. Auf den Analogbändern stand früher auch der Titel in dieser Fantasiesprache, diesem komischen Englisch.

Hat Deine riesige Erfahrung diesen Prozess beeinflusst?

Nein, das ist schon immer so gewesen. Wobei es selbstverständlich immer eine individuelle Frage ist und jeder Künstler anders vorgeht. Es gibt Kollegen, die kommen über den Text. Beim Theater habe ich Menschen kennengelernt, die total chaotisch agierten. Der Regisseur Peter Zadek, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat am Anfang eines Prozesses manchmal gar nicht gewusst, was er machen will. Oder er hat unmittelbar vor der Premiere noch eine ganze Szene umgeschmissen. Ich kenne diese chaotische Vorgehensweise in Teilen auch, was meine Band mitunter in die Verzweiflung treibt. Aber ich weiß immerhin zu jedem Zeitpunkt, wie die Platte klingen soll, wie sie schmecken muss und dementsprechend bastele ich mir das immer zurecht.

Die lyrische Seite Deiner Musik wirkt auf mich immer intensiv, immer maximal sozusagen: maximal nachdenklich, maximal traurig, maximal glücklich, maximal verliebt, auch maximal humorvoll; woher kommt diese Intensität? Hast Du einen Einfluss darauf oder ist das einfach das Leben?

Ich glaube, dass Popmusik zwingend intensiv sein muss. Ich versuche die Texte so zu konzipieren, dass der Musik nicht die Kraft genommen wird. Beides muss auf einem ganz hohen Level bleiben. Diesen Versuch unternehme ich beim Entwickeln neuer Musik immer wieder. Manchmal gelingt das auch nicht, aber es ist wichtig, dass meine Musik immer hochintensiv ist, nervös, durchaus auch schon mal boshaft.

Ich glaube, wir haben momentan in der Musik ein Problem: die fehlende Intensität. Musik ist heute sehr häufig stark formatiert. Gut vergleichbar mit dem Kinderspielzeug, mit dem man versucht, eine Form in ein passendes Loch zu drücken, wo sie dann reinfällt. Es gibt aus meiner Sicht zu wenige, die sich verweigern, sperrig bleiben.

Ich habe letztens Kendrick Lamar gesehen, der macht genau das: Er ist verschroben und immer intensiv. Genau darum bemühe ich mich auch und da meine melodische Seite das nicht immer hergibt, muss ich die Verschrobenheit über den Text nachliefern und versuche, dass die Kombination immer etwas davon hat.

Wir kommen in der Popmusik ja auch aus den Sechzigern, als die Musik vor allem in den USA doch sehr politisch war, Vietnamkrieg und Protestbewegung. In Deutschland hatten wir eine ähnliche Bewegung mit den Politbarden, die Musik als Vehikel genutzt haben. Wenn du politische Themen hattest, warst du schon mal auf der sicheren Seite. Das wäre schon wieder das andere Extrem. Ich glaube nicht, dass Popmusik unbedingt politisch sein muss, sie sollte aber immer intensiv sein und eben nicht gefällig werden.

Intensive Musik trägt immer auch ein gewisses Risiko in sich. Ich habe in den Neunzigern eine Techno-Platte gemacht („Cosmic Chaos“, 1994, Anmerkung der Redaktion), da haben mich alle für verrückt gehalten. Daraus hat sich dann „Bleibt alles anders“ entwickelt. Und ohne „Bleibt alles anders“ hätte es „Mensch“ nie gegeben.

„Bleibt alles anders“ halte ich für meine beste Platte. Natürlich auch die Traurigste, aber eben auch die Beste, weil wir etwas riskiert haben. Das war auch die erste Produktion, bei der ich mit Alex Silva zusammengearbeitet habe. Wir sind bis heute ein Team.

Was in dem Zusammenhang noch wichtig ist: Mein Leben ist natürlich nicht intensiver als das anderer Leute. Ich versuche für meine Songs aber immer alles rauszukratzen, was geht.

Wie wichtig ist Dir Konstanz, etwa bei Menschen, wenn es um die Entstehung Deiner Kunst geht? Mit Deiner Band bist Du mehr als 30 Jahre zusammen, mit Alex Silva jetzt rund 20 Jahre.

Ja, wichtig, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Menschen nicht austauschbar sind und es wirklich eine schöne Erfahrung ist, gemeinsam etwas zu erschaffen. Es mag sein, dass man irgendwann in einem kreativen Prozess nicht weiterkommt oder sich nicht mehr erneuert, aber ich halte meine Band nach wie vor für eine der besten Live-Bands überhaupt. Mit meinem Bassisten und meinem Schlagzeuger spiele ich schon so lange zusammen, wir verstehen uns blind und sie sind irre gut.

Alex Silva kam Mitte der Neunziger, als ich in einer TripHop-Phase war. Ich habe Massive Attack gehört, Portishead, Moloko, die ganze Bristol-Sound-Szene, und wollte das auch in meiner Musik haben. Also ging die Suche nach Programmierern los. Über Freunde von mir kam ich zu Brian Eno, der mir einen Kontakt zu einem deutschen Programmierer gab, der mittlerweile für Björk arbeitete, Markus Dravs. Markus kannte ich tatsächlich von früher, also habe ich auch ihn angerufen und er gab mir schließlich den Tipp, Alex zu kontaktieren. Alex habe ich dann hier in Berlin, in den Hansa-Studios getroffen und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Meine Platte war zu dem Zeitpunkt eigentlich fertig, aber wir haben alles weggeschmissen und noch mal von vorne angefangen.

Deine Produktionen waren zuletzt sehr international, Du hast in London, Stockholm, New York und auch hier in Berlin aufgenommen; klingt ein Song an verschiedenen Orten unterschiedlich? Atmet er vielleicht anders? Gibt es für jeden Song den passenden Produktionsort?

Ja, das glaube ich schon. Jeder Raum hat eine Seele, die du aufnimmst, wenn du darin spielst. Irgendwann ist ein Raum einfach leergespielt, da kommt nichts mehr und es braucht etwas Neues, das dir die Chance gibt, eine neue Seele im Raum zu entdecken.

„Schiffsverkehr“ heißt so, weil wir die Platte in Stockholm im Studio von Benny Andersson (ABBA, Anmerkung der Redaktion) aufgenommen haben. Das liegt auf einer Halbinsel mitten in der Stadt und du sitzt dann da am Pier und schaust auf die riesigen Schiffe, die im Hafen ankommen, ist ja alles Wasser drum herum. Das hat mich schon sehr inspiriert und der Platte am Ende ihren Namen gegeben. Umgebung stimuliert schon sehr. Musik braucht immer eine bestimmte, eine passende Umgebung. „Bochum“ ist beispielsweise in Köln entstanden, „Bleibt alles anders“ in Berlin und „Mensch“ in London, das hatte so schon seinen Sinn.

Wir sind als Band immer rumgestreunt. Früher viel in England, weil dort wirklich gute Toningenieure waren und Rock’n’Roll, das war nun mal England. Das Musikbusiness war früher der drittgrößte Wirtschaftszweig dort, nach Whiskey und Formel 1. Da war damals alles auf einem ganz anderen Level, man hatte großes Knowhow und musste sich auch messen mit den Besten. In New York ist es heute genauso, man muss sich messen, permanent messen. Wenn ich dort bin, weiß ich: Mensch, hier arbeiten jetzt parallel drei Millionen hochbegabte Künstler auf einem irren Niveau, da musst du dich strecken. Das kann sehr inspirierend sein.

Teilweise schon vor dem Durchbruch 1984 dabei, besteht die Band heute aus dem Bassisten Norbert Hamm, dem Schlagzeuger Armin Rühl, den Gitarristen Jakob Hansonis und Stephan Zobeley, dem Jazz-Saxophonisten Frank Kirchner und dem Keyboarder Alfred Kritzer, der auch für zahlreiche Streicher- Arrangements verantwortlich ist. Als Perkussionist tritt Mark Essien auf. Zusätzlich begleitet KORG-Endorser Rainer Scheithauer seit 2011 und der Tournee „Schiffsverkehr“ die Band an den Keyboards.

Spielt Deine Liveband auch die Songs im Studio ein?

Ja. Ich selbst spiele Gitarre und Keyboards. Alex programmiert, spielt Bass und Gitarre. Wir fummeln die Sachen schon recht weit zusammen, dann kommt irgendwann die Band dazu und wir spielen alles fertig ein. Sehr selten holen wir noch Musiker dazu, um vielleicht noch eine andere Farbe zu bekommen.

Und KORG wird auch zu hören sein auf der Platte?

(lacht). Ja, KORG wird auch zu hören sein, ganz sicher.

Du hast im Rahmen Deiner letzten Produktionen bereits das KORG SV-1 Stage Vintage Piano zum Schreiben eingesetzt; was hat Dir besonders an diesem Key gefallen?

Ja, stimmt, das SV-1 steht bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Es eignet sich aus meiner Sicht besonders gut als Klavier und für Streicher. Das hat beim Schreiben sehr gut funktioniert.

Nein, gar nicht. Rainer ist ein klasse Kerl und ein super Keyboarder, aber ich wusste gar nicht, dass er auch einen KRONOS spielt. Ich bin über Balbina auf den KRONOS aufmerksam geworden, ihren Keyboarder Eric Krüger. Balbina hatte ich live gesehen und Eric Krüger hat den ganzen Abend den KRONOS gespielt. Der hatte einen richtig guten Sound und ich war überrascht, dass er nur über dieses eine Keyboard gespielt hat. Ich habe ihn dann anschließend gefragt, ob er viele Samples abgefeuert hat und er meinte, es sei fast alles aus dem KRONOS gekommen und dieses Gerät definitiv eine Ansage. Für mich war dann klar, dass ich mich damit auch beschäftigen will.

Welche Eigenschaften braucht ein Keyboard grundsätzlich in Deinem Arbeitsumfeld? Verschiebt sich die Priorität einer Workstation wie dem KRONOS eventuell auch mit den Projekten?

Ich bin bei dem KRONOS über die tollen Libraries gestolpert. Ich brauche Sounds, die mich sofort greifen, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern komplett, die Sounds müssen sofort klingen, ich muss mich als Musiker vom Sound sofort angesprochen fühlen. Beim KRONOS habe ich das Gefühl, die Sounds haben alle Charakter und funktionieren sehr gut.

Ich bin immer auf der Suche nach einem Keyboard gewesen, das in jeder Hinsicht funktioniert; so etwas wie eine Fender mit einem guten Amp. Du hackst rein und der Sound steht. Das gibt es nicht so häufig. Es gibt viele Keyboards, die mir viel zu leicht sind beim Spielen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen.

Ich kann auch keine Orgel spielen, weil mir das alles zu weich ist, zu labbelig. Ich bin Anschlagfreak, hacke richtig in die Tasten rein. Eigentlich bin ich auch kein Keyboarder, weil Keyboarder auch ohne Anschlag richtig gut spielen können, ich kann das nicht. Ich bin technisch nicht gut genug und ich brauche unbedingt diesen Anschlag. Ich spiele auch Klavier wie ein Berserker.

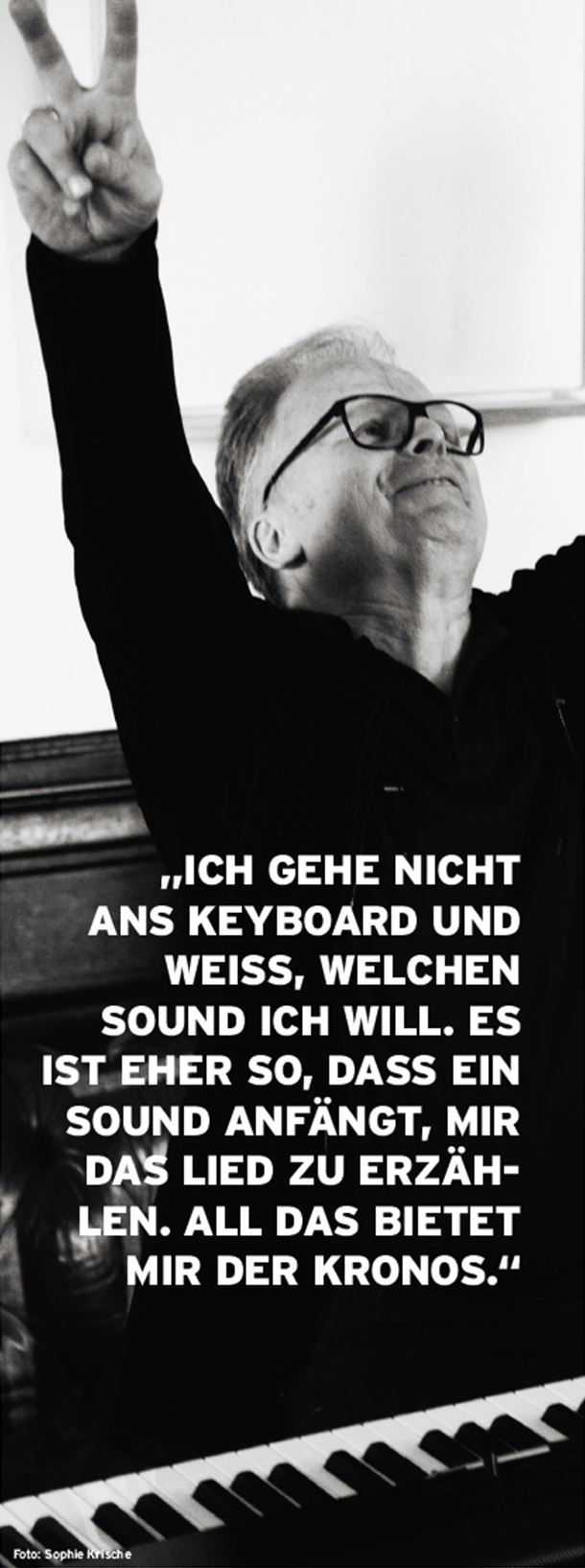

Ich gehe nicht ans Keyboard und weiß, welchen Sound ich will. Es ist eher so, dass ein Sound anfängt, mir das Lied zu erzählen. All das bietet mir der KRONOS. Und ich freue mich auch auf den GRANDSTAGE, den ich später das erste Mal spielen kann.

Du hast live seit 2011 bereits mit Rainer Scheithauer neben der Ikone Alfred Kritzer einen zweiten herausragenden Keyboarder dabei; inwieweit hat das Euren Livesound verändert und warum bist Du diesen Schritt gegangen?

Der Grund war, dass Alfreds Funktionen kaum noch zu bewältigen waren. Er hat früher mit Händen und Füßen gespielt und ich wollte auch nicht die ganze Zeit noch spielen müssen, weil ich gerne auf der Bühne rumlaufe. Da war es dann wichtig, einen wirklich guten Keyboarder zu finden, um unsere Band zu ergänzen. Alfred und Rainer kannten sich und sind mittlerweile ein absolut klasse Duo und wir haben einen super Sound.

Der Rainer ist schnell, eine absolute Bank, ein lieber Kerl. Seit er dabei ist, verzichten wir auf die Streicher. Wir hatten früher immer ein Quartett aus Holland dabei, auch vieles mit Chören ausprobiert. Das kommt jetzt alles aus Rainers KRONOS.

Ist ein Bandleader, der selbst auf hohem Niveau Tasten bespielt wie Du, besonders kritisch mit den Tastenmenschen in seiner Band?

(lacht). Nein, nein, man muss da schon unterscheiden. Alfred und Rainer sind schon deutlich besser als ich. Ich kann Klavier spielen, auch Keyboard, so wie ich eben spiele. Ich habe einen eigenen Stil, spiele ganz spezifisch. Meine rechte Hand ist relativ schnell, und meine linke Hand eher langsam. Das kommt daher, dass ich mich immer selbst begleitet habe, da spielst du ganz anders.

Meine Band ist aber musikalisch ein ganz anderes Kaliber. Es spielt vielleicht keiner wie ich, aber sie sind insgesamt auf einem ganz anderen Level als ich. Ich würde sagen, Alfred und Rainer spielen fehlerlos an einem Abend und die feuern schon richtig komplexes Zeug ab. Fehlerlos bin ich sicher nicht, ich hau auch gerne schon mal einen daneben.

Bei mir ist es eher Dankbarkeit, dass ich mit den Jungs spielen darf. Ich gehe nicht rum und sage ihnen, wie sie zu spielen haben. Wenn wir an einer Platte im Studio arbeiten kann ich sagen, wie ich es gerne hätte, reduzierter vielleicht oder eben nicht so virtuos, damit der Sound sich nicht verliert, live ist es sicher nicht so.

Was macht einen herausragenden Song für Dich aus?

Er muss raumgreifend sein. Nicht im Sinne von Stadionrock, er muss sowieso überall funktionieren. Ein guter Song hat eine unglaubliche Wucht und gleichzeitig Sensibilität. Vielleicht wie ein gut geschossener Freistoß. Ein guter Song muss etwas auslösen können.

Ist Dir unmittelbar nach dem Schreiben klar, dass der Song gut ist und funktionieren wird?

Ob er wirklich gut ist, weiß ich in diesem Moment nicht unbedingt. Manchmal entwickelt er sich auch über Jahre. Einer meiner besten Songs, „Land unter“, ist in Deutschland lange Zeit überhaupt nicht aufgefallen und war in Holland verrückterweise ein Riesenerfolg. Aber er hat sich hier entwickelt. Wenn wir den heute spielen, egal wo, dann nimmt er Raum ein.

Ich weiß also nicht, ob ein Song unbedingt funktioniert, aber ich weiß, ob er meine Ansprüche erfüllt. Man denkt immer, Songs werden konstruiert, da sitzt einer und macht das wie man eine Mathematikaufgabe löst. Aber im Grunde genommen, kommt das Lied auch zu dir. Und dann bist du verblüfft und hast vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet, dass etwas Großartiges passiert.

Im Grunde weißt du auch nicht, ob in der Zeit, die du dir für das Songschreiben genommen hast, überhaupt etwas kommt. Wir waren mal vier Wochen in Frankreich, da ist nichts passiert, überhaupt nichts. Wir haben tollen Wein getrunken, hatten super Essen, haben in der Sonne gesessen, hatten richtig Spaß da in der Provence, am Ende ist kein einziges Lied dabei rausgekommen. Du weißt es nicht.

Wenn ein Lied da ist, das ich 30, 40 oder 50 Mal gehört habe, dann kann ich aufgrund meiner Erfahrung sagen, dass es funktionieren kann. Ich würde sagen, von zehn Songs kann ich dir vier nennen, die sicher funktionieren. Bei den anderen merkst du es spätestens live, ob etwas passiert.

Und dann hast Du diese besonderen Songs und singst sie vor tausenden Menschen auf einer Bühne; kannst Du bitte versuchen zu beschreiben, was da energetisch passiert?

Stell dir vor, du sitzt an einem langen Tisch mit vielen Gästen, leckerem Essen, alle haben gemeinsam getrunken und plötzlich gibt es diesen einen Moment, in dem alle gemeinsam lachen, der ganze Tisch lebt. Es entwickelt sich eine gemeinsame Freude. So fühlt es sich für mich an. Ich versuche, den Menschen ein guter Gastgeber zu sein, sie mit gutem Essen zu verwöhnen und hoffe, dass sie zum Dessert dann sagen: ‚Es war ein schöner Abend, wir haben uns gut unterhalten, auch über ernste Themen, nicht nur rumgeblödelt, wir hatten eine gute Zeit.‘ Mir geht es nicht darum, so eine Blase zu entwickeln, in der mich mein Publikum hochleben lässt, sondern um eine gute gemeinsame Zeit.

Das ist dann ein Geben und Nehmen?

Das ist ein komplettes Geben und Nehmen, wie bei einem guten Hip Hop-Konzert: Alle sind dabei und grooven schön mit und sind entspannt. Da achte ich sehr genau drauf, übrigens auch bei anderen Konzerten, was passiert eigentlich, welche Atmosphäre hat es.

Wir müssen auch über Dein soziales Engagement reden, daher entschuldige bitte diesen harten Schnitt. Es gibt ja das abgenutzte Bild der Welt, die aus den Fugen gerät. Heute reden wir über schreckliche Kriege, Terror plötzlich auch in Europa, selbstverständlich die Flüchtlingsproblematik, über Trump, den Brexit, den Klimawandel mit all seinen Folgen – sind das alles Unfälle in der Geschichte oder tatsächlich Symptome einer komplexer werdenden Welt?

Also zunächst einmal glaube ich, dass wir alle sehr viel mehr wissen als jemals zuvor. Ich erinnere mich an den Vietnam- Krieg und dass wir deswegen eine Fahrpreis-Erhöhung hatten, das war es dann aber auch schon. Wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und eine halbe Stunde lange Nachrichten hören, würden wir wahrscheinlich unsere Haare rauchen wollen, weil so viel passiert, leider oft schreckliche Dinge. Ich bin aber positiv und sehe eben nicht nur, dass wir viel mehr wissen, sondern auch enger zusammenrücken, wahrscheinlich, weil wir eben mehr voneinander wissen. Ich glaube nicht, dass die Welt komplexer geworden ist, wir wissen vielmehr jetzt alle um ihre Komplexität. Die einzige Chance, die wir haben, ist Austausch. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Herausforderungen gemeinsam gerecht werden. Nur gemeinsam sind die Aufgaben lösbar und die Situationen zu klären, denen wir uns ausgesetzt sehen. Vielleicht ist die Welt ein bisschen nervöser geworden, aber für mich ist das eher eine Durchgangsphase, an deren Ende klar ist, dass wir uns etwas Neuem stellen müssen. Davor haben viele Angst, machen die Grenzen dicht und rücken nach rechts. Es gibt doch dieses berühmte Zitat von einem Rechtsradikalen, der sagte, er wolle gar keinen Flüchtling kennenlernen und als er gefragt wurde, warum nicht, war seine Antwort: ‚Kann ja sein, dass ich ihn nett finde!...‘ Wie die Welt sich dreht gerade, das ist auch für mich neu und ich muss lernen und damit klarkommen.

Wirst Du diesen Prozess, diese Situation auch textlich verarbeiten?

Ja, als Musiker muss ich da aber aufpassen, keine Vorträge zu halten, nach dem Motto: ‚Habt ihr schon Onkel Herbert gehört, der weiß jetzt Bescheid‘. Ich habe tatsächlich aber auch eine Textidee, die sich damit beschäftigt, inwieweit man anfällig ist für den Rechtsruck. Das ist ja immer auch eine kulturelle Frage, einerseits kann ich mich öffentlich sichtbar dagegen stellen und mich distanzieren, aber im Kopf trotzdem eine gewisse Sympathie für diese Haltung entwickeln. Inwieweit kann ein schimmeliges Denken die anderen Zitronen infizieren, das finde ich spannend zu durchdenken.

Deutschland befindet sich in einem seltsamen Zustand, eine in Teilen zerrissene Gesellschaft, von der es scheint, dass sie sich verliert. Heimat hat als thematischer Fokus Deine Musik immer wieder intensiv beeinflusst; wie erlebst Du Deine Heimat in diesen Tagen? „Steckt die Tücke im Detail“?

Es findet ein Umbruch statt, ein Kampf zwischen Abgrenzung und Öffnung. Klar, Terrorismus beziehungsweise die Angst davor, hatten wir in der Form bisher eigentlich nicht. Die Engländer hatten mit der IRA schon andere Erfahrungen und gehen mit der Situation auch anders um, aber für uns ist das neu.

Die Flüchtlingssituation halte ich für einen Glücksfall, aus verschiedenen Gründen. Auch, weil viele Dinge ans Tageslicht kommen, die über die Jahre verborgen waren, wie jetzt die Geschichte mit der Tafel in Essen. Da wird einem auch klar, dass Armut in Deutschland eine große Rolle spielt oder Themen wie Obdachlosigkeit. Damit haben wir uns gar nicht mit beschäftigt, über Jahre nicht. Die Situation ist sicher komplex, aber ich halte genau das eben auch für gut, weil wir alle gefordert sind. Das betrifft auch unsere Regierung, die jetzt richtig Politik machen muss und nicht mehr so durchrutschen kann. Und man hat das sehr schnell gemerkt, dass es politisch gerade anders zur Sache geht. Ich glaube, dass diese Herausforderungen eine Gesellschaft auch positiv durchschütteln können, in Bewegung halten. Die Dinge kommen hoch, wir müssen uns wieder der Gesellschaft stellen, ein bisschen wie in den Sechzigern, ich finde das sehr gut.

Nein, das sehe ich nicht so. Mit der „Make Poverty History“-Bewegung haben wir acht Staaten immerhin dazu gebracht, einen Schuldenerlass über Milliarden Dollar für afrikanische Staaten zu akzeptieren. Die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen, es gibt schon einige Verbesserungen.

Es muss vor allem darum gehen, sich überhaupt zu engagieren, um das Leben von Menschen zu verbessern. Man muss die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, ab und zu mal nutzen. Ich will mich gar nicht brüsten und alles an die große Glocke hängen, ich will meine Chancen nutzen, weil ich damit einen Effekt erziele. Zu sagen, ich mache nichts, weil es nichts bringt, kann ich nicht akzeptieren.

Der kanadische Songwriter Bruce Cockburn hat mal den faszinierenden Satz geschrieben „kick at the darkness til it bleeds daylight“, den Bono in „God Part II“ auch zitiert. Wenn man aber tritt und tritt und tritt und nichts passiert, ist das nicht zum Verzweifeln?

Nein. Mag sein, dass du das Tageslicht vielleicht selbst nicht schaffst, aber einhundert andere Menschen motivierst, mit zu treten, die dann wiederum irgendwann Erfolg haben.

Weißt du, ich bringe ja keine Veränderung, wir bringen keine Veränderung. Wir Musiker haben nur Öffentlichkeit zur Verfügung und nutzen die. Ich sehe uns als Trommler für die, die sich jeden Tag aufs Neue bemühen, für diejenigen, die Hilfe direkt weitergeben. Wir trommeln, damit die Helfer durchhalten, wir geben ihnen eine Stimme und eine Öffentlichkeit. Unsere Rolle ist marginal, aber eben auch wichtig.

Die Welt wäre deutlich bescheuerter, wenn es keine Menschen mehr gäbe, die sich einsetzen. Denk mal an die vielen Menschen hier, die den Geflüchteten entgegengegangen sind; das ist sehr beeindruckend. Viele helfen bis heute, bringen ihnen Deutsch bei, begleiten Amtsgänge. Jeden Tag, stell dir mal vor, was das heißt. Ich mache so etwas nicht, meine Rolle ist viel kleiner. Aber wichtig ist, dass wir etwas tun.

Wir müssen auch kurz über Fußball reden, eine der Konstanten in Deinem Leben, nicht nur, aber auch wegen „Bochum“. Gibt es im Weltmeisterschaftsjahr einen WM-Song?

Über Russland? (lacht) Nein. Wir sind ja mitten in der Produktion, das wird schwierig. Ehrlich gesagt, habe ich da aber auch noch gar nicht drüber nachgedacht.

Wer wird Weltmeister?

Ich denke Frankreich. Die Franzosen sind stark. Klar, Deutschland ist gut dabei, aber ich tippe eher auf Frankreich.

Für die letzte Frage entschuldige ich mich prophylaktisch, aber in dieser Stadt bin ich gezwungen, diesem Gesprächspartner diese Frage zu stellen: Welche Currywurst ist besser, die Berliner oder die im Pott?

Du weißt sicher, dass Dieter Krebs die Nummer geschrieben hat, sie stammt also gar nicht von mir. Ich esse gar nicht so oft Currywurst, bin mir aber sicher, dass die Dönninghaus Currywurst aus Bochum die Beste ist, da kommt auch das Heimatgefühl dazu. Ich bin schon lange in Berlin, so was habe ich hier schon auch, aber im Kohlepott ist das doch was anderes.

Vielen Dank für Deine Zeit, Herbert.

Nichts zu danken. Sehr gerne.

Produktinformationen

SV-1 Black

STAGE VINTAGE PIANO

KRONOS (2014)

MUSIC WORKSTATION

Grandstage

STAGE PIANO